ある日突然、膝を曲げると痛い、膝が思うように動かない、などと膝関節の痛みに悩む方は多くいます。

とくに学生時代に運動経験が豊富な方は、以前と同じように自身の身体が動くと過信してしまいがちですが、筋肉量は20歳頃をピークに、次第に減少していってしまいます。日常的に運動する習慣がなければ、膝を傷めるリスクも高くなるため注意しましょう。

また、膝関節の痛みは主に40代以降に多く見られますが、下肢の筋肉が衰える30代ころから発症するケースもあります。若年層のうちから膝関節の痛みが発症することもあり、膝関節が痛むと日常生活に支障をきたす場合があります。

今回の記事では、膝関節の痛みの原因から治療法や予防法まで徹底解説していきます。早期発見が大切なため膝関節の痛みに悩む方は、原因を理解し、正しい治療や予防法を身に付けることで元気な日常生活をすごすために参考にしてください。

膝関節の痛みの原因となる主な疾患と症状

膝関節の痛みは日常生活に影響を及ぼすため、早いうちに確実に治しておきたいものです。代表的な疾患として変形性関節症があり、なかでも変形性膝関節症がとくに膝関節の痛みの原因とされています。

それぞれの症状について紹介します。

変形性関節症

まず変形性関節症とは、さまざまな原因によって膝関節が少しずつ変形し、膝関節の痛みや腫れが発症するものです。症状は、膝関節のほか、手足や背骨など全身の関節におこり得るとされています。

患者の割合は年齢とともに増加し、60歳以上の約8割以上が、膝関節や肘関節のほか、股関節、背骨などに変形性関節症の症状があるとされています。

発症の原因は、関節表面の軟骨がすりへり、関節内部に炎症が起こることで、少しずつ関節周囲の骨の変形によるものです。

加齢のほか、運動やケガ、体重増加などによる刺激や、感染症による炎症の刺激が加わることで時間をかけて数年から数十年にわたって進行していきます。最終的には日常生活に支障をきたすようになるため注意が必要です。

普段の動きをしているなかで関節に違和感を感じたら受診をおすすめします。とくに体重を支える膝関節や股関節、背骨に症状が出ると、日常生活に影響するため、不安に感じたら早めに対策しましょう。

変形性膝関節症

次に変形性膝関節症とは、変形性関節症の種類の1種で、膝の軟骨がすり減ったことから膝関節に炎症を起こし、骨や膝関節全体の変形を発症するものです。

患者数は日本で約2,530万人とされており、60歳以上では男性が約45%、女性は約70%が発症しているとされています。

原因は関節軟骨の老化による場合が多く、肥満や遺伝子も関与しています。怪我や感染の後遺症として発症する場合がありますが、加齢によるものは関節軟骨が弾力性を失ってすり減り、関節の変形により発症します。

症状は階段の昇降や椅子から立ち上がるときなどに、膝に痛みが出ることがあります。初期段階では休めば痛みがとれます。

中期になると正座や階段の昇降が困難になり、末期では安静時にも痛みがとれず、膝を伸ばした歩行が困難になるため、早めの受診が必要です。

※参照元:関節治療オンライン

膝関節の仕組み

膝関節は日常生活を送るうえで非常に重要な部位です。膝の病気は進行すると、正座ができなくなったり、痛みから歩行困難に陥ったりとさまざまな面で支障をきたします。

膝関節の仕組みを知り、膝の病気を未然に防ぎましょう。

膝関節の構造

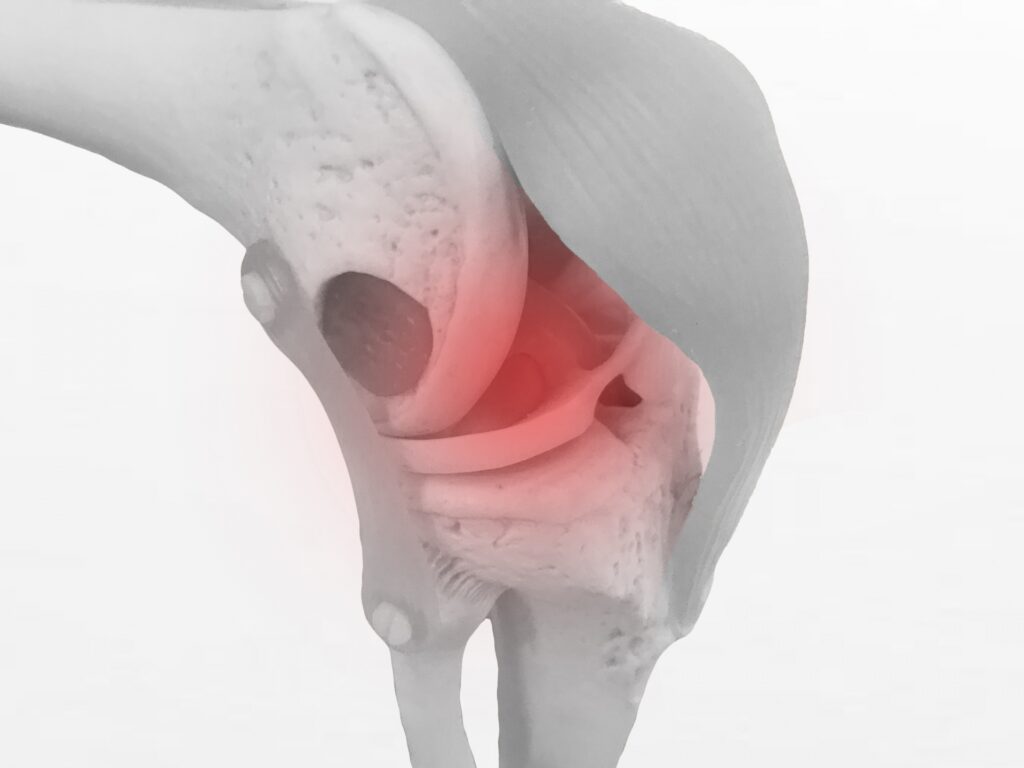

膝関節はふとももの名称で知られる大腿骨とすね、ひざの皿である膝蓋骨で構成され、骨が靭帯や筋肉、関節などの組織でおおわれたものが膝関節とされています。

関節軟骨と関節液の仕組み

膝の接触部分は軟骨でおおわれ、隙間にある半月板が、クッションのように膝の負担を減らす役割を果たしています。

膝を伸ばすために必要な大腿四頭筋の筋力低下や靭帯の弛みから関節の不安定を生み、加齢や体重増加などにより変性が進むことで膝の痛みの原因となります。

関節軟骨がすり減ると、関節の空間にある滑膜の細胞を刺激し、炎症が起こります。

炎症から膝が腫れたり、熱を持ったりするようになるため、滑膜が刺激を受け、本来膝関節の潤滑液である関節液が過剰分泌されることにより膝に水が溜まるのです。

そのような仕組みから関節炎が引き起こされ、痛みや熱として症状が現れます。

変形性膝関節症の主な原因

変形性膝関節症は、発症すると完治が難しいものです。初期症状の段階から医師の診察を受けることや発症しないための工夫が必要です。

変形性膝関節症の主な原因を紹介していくため、防げるものは事前に対策して予防しましょう。

加齢、筋肉の衰え

変形性膝関節症の主な原因は、加齢によるものとされています。年齢を重ねると膝に外力がかかり、軟骨や骨にダメージが溜まりやすくなっていきます。

膝関節の軟骨が摩耗していきますが、クッションの役割を果たしている部位のため、軟骨がなくなってしまうこともあるのです。

また、加齢による筋力の衰えも原因となります。膝を支える筋力が弱まり、膝周りの筋肉が支えていた体重を、軟骨や骨で支えるようになるため、損傷の原因となり変形性膝関節症が発症します。

肥満

加齢や筋肉の衰えによらず、変形性膝関節症を発症する可能性がある原因は、肥満による体重増加です。とくに急激な体重増加は、膝への負荷がかかり、痛めやすいため注意が必要です。

体重が増加するほど膝にかかる負担は増します。歩行時の膝への負担は体重の約3倍に、階段の昇降時にかかる膝への負担は体重の約7倍にもなるとされています。

そのため、体重が約1㎏増加すれば、歩行時の膝へ負担は約3kg増加し、階段の昇降時にかかる膝への負担は約7kg増加となるのです。

急激な体重増加は変形性膝関節症の発症に関して多大なリスクを生むことになります。体重が増加したことで、今まで感じなかった膝に痛みがあるようであれば、少しずつ体重を落とす意識を持ちましょう。

体重の増加によって膝を傷めると悪循環を生みやすい傾向にあります。体重増加で膝が痛いと運動を避けてしまい運動不足になりがちです。

そのため、さらなる体重増加の原因となり、膝への負担はますます増えてしまうのです。軽い運動が難しいほど膝の痛みに悩む場合には、早めに医療機関の受診をおすすめします。

O脚

膝の痛みと関連がなさそうなイメージがあるO脚も、変形性膝関節症の原因になるとされています。

O脚とは、太ももの内側の骨とすねの骨の距離が、O脚ではない方と比較した場合に、距離が近い状態を意味します。

そのため、体重の負荷が膝の内側に集中してしまい、膝の軟骨や骨を損傷や変形を発症しやすい状況になってしまうのです。

O脚で骨の距離が近いことから、軟骨同士が摩擦しやすく、軟骨が摩耗し、変形性膝関節症の原因となります。

さらに、変形性膝関節症やO脚は、女性に多いとされています。原因は女性ホルモンの関係のみではなく、女性の身体的特徴である広い骨盤の上に下肢があり、横揺れを支える筋力が男性に比べて弱いためとされてます。

O脚の方は歩行時や運動時などに下肢全体が横揺れの動きをしやすい特徴があり、下肢の横揺れの動きは膝への負担が大きくなるため、変形性膝関節症を発症しやすくなります。

変形性膝関節症は発症すると、より一層負担を生むため、軟骨の摩耗や変形のほか、骨が変形しやすくなります。

結果として顕著なO脚となり、変形性膝関節症を進行させ、痛みや曲げ伸ばしに苦労するほか、正座ができなくなるなど、日常生活に支障をきたしてしまいます。

初期症状のうちから医療機関を受診したり、定期的にチェックをしたりするなど、予防をおこないましょう。

変形性膝関節症の症状の進行と治療

今まで感じたことのない膝の痛みや違和感を感じている場合は変形性膝関節症の可能性があります。

変形性膝関節症の症状の進み方や治療について紹介していくため、症状に思い当たることがある方は、医療機関を診察してみましょう。

症状の進み方

変形性膝関節症は急に歩行困難なほど重症化するわけではありません。時間をかけて少しずつ症状が進行していきます。しかし、一度すり減ってしまった軟骨は元に戻らないため、可能な限り早期の治療開始が大切です。

変形性膝関節症の進み方を初期、中期、末期と3つの段階から症状を紹介します。自身の症状と照らし合わせ、早期に進行を止めましょう。

初期

変形性膝関節症の主な初期症状は次のとおりです。

- 起床後、膝のこわばりを感じる

- 起き上がるときや、歩き出そうとするときに膝がこわばる

- 膝が重くて動かしにくい

- わからない程度の鈍い痛みを感じる

- 正座したときに膝が痛む

- 階段の昇降で膝が痛む

- 方向転換したときに膝が痛む

しかし、初期段階ではしばらくすると自然に治まるため、気にせず過ごす方が多くいます。症状の進行は、個人によって異なり、痛みが発生しない方もいるため、違和感を感じたら注意が必要です。

中期

進行状況が中期になると、膝の痛みがなかなか治まらなくなります。変形性膝関節症の中期の症状は次のとおりです。

- 正座やしゃがみ込む動作が膝の痛みで困難

- 階段の昇降が膝の痛みで困難

- 膝の痛みがはっきりとわかるようになる

- 膝が完全に曲がりきらない

- 膝が伸びきらない

- 階段の下りがとくに困難

中期になると、膝に炎症が発症し、膝周りが腫れたり、熱をもったりするようになり、膝から下がむくんできます。膝に水がたまってしまう場合があるため、膝が重くてだるいと感じる症状も出てきます。

また、O脚の場合も変形が進み、骨同士がコツコツと当たるような感覚を受ける症状が出現する場合もあるのです。

末期

末期の症状まで進行すると、膝関節の軟骨は大半がなくなってしまい、骨同士が直接当たるようになります。初期や中期の段階で現れた症状がすべて悪化します。変形性膝関節症の末期の主な症状は次のとおりです。

- 歩行が困難

- 座ることが困難

- しゃがむことが困難

- 思うように社会活動ができない

- 日常生活に支障がある

生活に支障が出てしまうため、活動範囲が狭くなります。動くことが困難であったり、ストレスが溜まったりするため、体重の増加やうつ病の発症にも繋がります。

また、高齢者の方は、外出しないことで刺激がない生活が続き、痴呆の症状にも繋がってくるのです。末期では、骨の変形も進み、外見からもO脚がはっきりとわかるようになります。

保存療法

では、変形性膝関節症の治療法について紹介します。まず、保存療法についてです。保存療法は日常生活指導や運動療法、装具療法、薬物療法、リハビリテーションなどがあり、組みあわせておこなう治療法です。

後に説明する手術療法は、保存療法で効果が得られない場合に選択されるため、まずは保存療法に取り組みましょう。

運動療法

運動療法は適切におこなうことにより、膝関節周りを支える筋肉が鍛えられることや、身体のバランスが改善される効果が期待されます。

運動療法によって、膝の安定性が増し、痛みの軽減に繋がります。おすすめの運動療法は次のとおりです。

- 膝のストレッチ

- 膝周りの筋肉強化

- 水中ウォーキング

- 平泳ぎ以外の水泳

- ウォーキング

また、O脚の方には横揺れを防ぐための大腿四頭筋強化やO脚の補正も有効です。適切な運動療法を受けるためには、医療機関の受診をおすすめします。

装具療法

変形性膝関節症は膝の内側に体重がかかっていることが多いため、足や靴に装具を用いて体重のかたよりを軽減する目的の治療法が装具療法です。膝のサポーターや足底装具を用いることにより、痛みの軽減が期待されます。

装具は一般の販売店でも購入可能ですが、自身にあった適切な治療を受けるために医療機関の指導のもとでの利用をおすすめします。

薬物療法(内服・外用剤・関節注射)

薬物療法は、痛みや炎症を抑える効果が期待されますが、変形性膝関節症の根本的な改善にはなりません。変形性膝関節症に用いられる主な薬物療法は次のとおりです。

- 消炎鎮痛剤の内服

- 外用剤の使用

- 関節内注射やヒアルロン酸の注入

一時的に痛みや炎症は治まりますが、短期的な効果になります。また、薬物療法は必ず医療機関の受診をしましょう。

手術療法(保存療法で症状が改善されない場合)

変形性膝関節症の保存療法をおこなっても膝の痛みが改善されない場合は手術療法の検討も選択肢の1つです。

目安は約3か月~約6か月間、保存療法を続けても改善されない場合とされていますが、手術と聞くとなかなか踏み切れないものです。

しかし、痛みが続けば苦しい時間も長引くため長引く痛みに苦労されている方は、医療機関に相談をおすすめします。変形性膝関節症の代表的な手術療法を3つ紹介します。

関節鏡視下手術

関節鏡視下手術は、関節鏡を用いて関節内の変形した半月版や軟骨などを処理する手術方法です。手術後の痕も小さく、術後は数日で歩行可能ですが、なかには効果が短期間になってしまう場合もあります。

そのため、変形性膝関節症の症状が進行している場合は、別の手術療法をすすめられることもあるものです。

骨切り術

骨切り術は、変形性膝関節症によって内側に偏った負荷を外側に分散させるために、すねの骨を切りO脚を矯正する手術療法です。

機能回復にはリハビリが不可欠ですが、膝を温存できる方法のため、スポーツや重労働をおこなう必要のある方には適した手術療法といえます。

人工膝関節置換術

人工膝関節置換術は、変形した膝や関節の表面を金属や高分子ポリエチレンの人工部品に置き換える手術療法です。変形性膝関節症の末期で膝が大きく変形し、日常生活に支障をきたしている方におこなわれる手術療法といえます。

ひざの病気を予防し健康な体を保つ方法

膝の痛みは生活のさまざまな場面に支障をきたし、運動不足になりがちな症状です。膝の病気を予防するためには適度な運動や柔軟性を高めることが大切です。

膝への負担を軽減させる効果が期待できるため、あらかじめ膝の病気を予防し、健康な身体を保ちましょう。膝の病気を予防する方法を3つ紹介します。

太ももの筋力をアップする運動

まず、膝を支える筋力をアップする方法として、太ももの筋力アップ運動です。手順は次のとおりです。

- いすの縁につかまり、浅く座る

- 片膝を伸ばし、かかとを約10cm持ち上げて5秒間キープ

- 反対の足も同様におこなう

- 片足20回、1日3セットおこなう

数分で終わる簡単な運動のため、継続しておこないましょう。

ストレッチ

次に膝のストレッチです。変形性膝関節症は膝の曲げ伸ばしが辛くなることが多いため、柔軟性を高めておくことが大切といえます。手順は次のとおりです。

- いすに浅く座り片足を伸ばす

- 膝の少し上に両手を置き、ゆっくり押して膝を伸ばす。背中を伸ばし、足先を上に反らしておこなう

- 反対の足も同様におこなう

- 片足約15秒~約30秒、1日3セットおこなう

短時間で簡単にできるストレッチです。少しずつからでも無理のない範囲でストレッチをおこないましょう。

【ランキング】痛みが生じた場合は病院の早期受診・治療を

膝の病気は重症化すると歩行が困難になったり、手術を余儀なくされたりと、今まで当たり前にできていた生活ができなくなってしまいます。

膝に痛みを感じたり、違和感を感じたりした時には、早期に病院を受診すると悪化の防止が可能です。また、早期発見が大切です。

ここでは膝治療におすすめなクリニックをご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

1位:ひざ関節症クリニック

| 施術内容 | ヒアルロン酸注射、PRP-FD注射、培養幹細胞注射、APS再生治療 |

| 費用 | 初診:3,300円 MRI検査:8,000円~12,000円 |

| 拠点数 | 14拠点 |

| 診療時間 | 9:00~18:00 |

| 支払い方法 | 現金、クレジットカード、デビットカード |

2位:シン・整形外科(旧東京ひざクリニック)

まとめ

膝関節の痛みの原因や治療法、予防法などを紹介してきました。主な原因といえる変形性膝関節症は加齢により進行するため、誰が発症してもおかしくない病気です。そのため、予防に向けた意識を持つことが大切といえます。

予防に向けた運動やストレッチを生活習慣に取り入れ、痛みや違和感があった場合には早期に医療機関を受診し、健康な生活を保ちましょう。

※本記事の情報は2022年12月時点のものです。

※本記事は公開・修正時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。キャンペーンを含む最新情報は各サービスの公式サイトよりご確認ください。

※本記事で紹介しているサービス・商品に関するお問い合わせは、サービス・商品元に直接お問い合わせください。