膝の痛みにはいくつかの種類がありぞれぞれ原因が異なりますが、膝の外側が痛む場合は「腸脛靭帯炎」が疑われます。

腸脛靭帯炎はランニングやサイクリングなどの膝の曲げ伸ばしで起こりやすいことから「ランナー膝」とも呼ばれます。

とくに最近ランニングを始めたり運動量が増加してから膝の外側が痛むようになった方は、腸脛靭帯炎の初期症状である可能性が高いでしょう。

初期症状であれば運動をストップして患部を冷やしたり、ストレッチで腸脛靭帯を伸ばしたりなどの方法で改善されます。本記事では腸脛靭帯炎の原因や治療法、有効なストレッチについて詳しく紹介いたします。

腸脛靭帯炎(ランナー膝)とは?

腸脛靭帯炎は、腸脛靭帯が運動や歩行により擦れることによって引き起こされる炎症です。

ランニングを続けると発症しやすいため「ランナー膝」ともいわれますが、原因はランニングに限りません。

歩いたり走ったりする動作で足が地面につく際に膝の外側が痛むことが特徴で、動かさず安静にすることで痛みは落ち着きます。

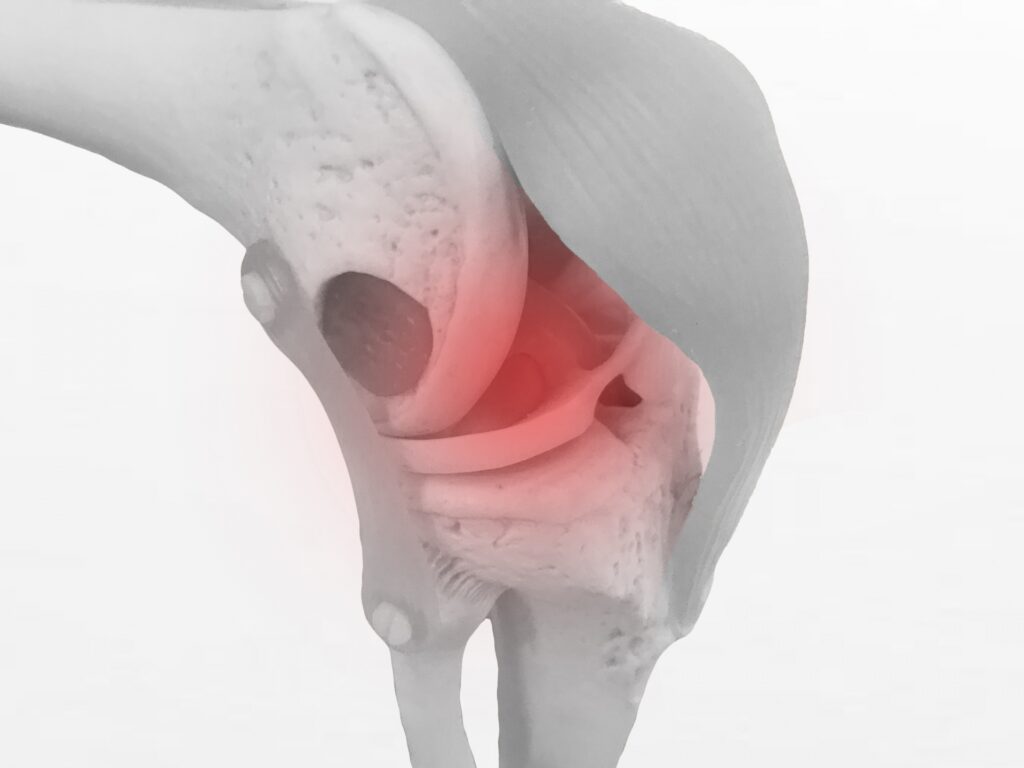

膝関節の仕組み

人体で一番大きな関節である膝関節は骨や筋肉、腱で構成されています。

太ももの骨である大腿骨と脛の骨である脛骨の間にある膝関節は、足を自由に曲げ伸ばしするために必要な関節です。

膝関節が筋肉の動きを骨に伝えることで、走ったり運動したりといった激しい動作でも骨が揺れずに安定して動ける仕組みとなります。

膝関節は歩行時や運動時など膝を曲げる動作で必ず動くため、摩擦によるダメージの蓄積が痛みとなり出やすく、とくに激しい運動をする方はケアやストレッチが重要になる部分です。

腸脛靭帯炎は膝の外側が痛む疾患

膝関節のなかで腸脛靭帯炎に関連する部分は、臀部から伸びる腸脛靭帯と太ももの骨である大腿骨です。

腸脛靭帯は股関節の外転を伝える作用があり、安定した歩行に必要な部分です。

膝を伸ばした状態から曲げることで腸脛靭帯は動き、大腿骨の外側にある出っ張った部分に擦れるため、これが繰り返されることにより炎症が起きて痛みが発生する仕組みとなります。

すでに炎症が起きて膝の外側に痛みが続く状態でも、膝を伸ばしたまま歩くことで腸脛靭帯の動きもゆるやかになり痛みが和らぎます。

腸脛靱帯炎(ランナー膝)の症状

腸脛靭帯炎は、地面に足がついて体重がかかった状態の際に膝の外側が痛む症状です。

どのような状態で痛みが出るのか、自身に当てはめて症状をチェックしてみましょう。

運動時に痛みを感じる

腸脛靭帯炎は運動時に痛みを感じやすい炎症です。

ランニングやサイクリングなど膝を曲げ伸ばしするスポーツで痛みやすく、とくに長距離を走ったりトレーニング時間を増やしたりした際に起こりやすいことが症状の特徴です。

初期症状の場合安静にしていれば痛みは治まりますが、動くと再び痛むこともあり、ストレッチや筋力訓練で膝関節の周りを鍛えることで治療可能です。

また普段あまり運動をしていない方がマラソンの練習を始めたなど、腸脛靭帯が柔らかくなっていない状態で膝への負荷が増えると痛みが出やすい傾向にあります。

毎日の運動を心がけている場合は、ランニングからウォーキングに切り替えたり歩数を減らすなどの対策がおすすめです。

歩行時や安静時に痛みを感じる

歩行時や安静時など膝を大きく曲げていないときに痛むことは、症状が悪化しているか腸脛靭帯炎ではないことが予想されます。

安静時でも膝の外側が痛む場合は、一度整形外科で膝の状態を確認し、日常のケアや正しいマッサージ方法を指導してもらう必要があります。

腸脛靱帯炎(ランナー膝)の原因

腸脛靭帯炎になる原因は長距離のランニングなど運動のみではなく、かかとが外側に傾いていたり内反膝(O脚)であったりなど、足の特徴も原因の一つとなります。

原因が足の特徴であっても初期症状であればストレッチや自然治癒で回復するため、膝の外側が傷む場合はまず原因を特定して適切な治療を受けることが重要です。

過度なランニングやスポーツ

腸脛靭帯炎が起こりやすいスポーツは次のとおりで、膝の曲げ伸ばしするものに多く見られます。

- ランニング(長距離走)

- サイクリング

- スキー

- 登山

スポーツで腸脛靭帯炎が起こる場合は、練習量の増加といったオーバートレーニングや環境の変化が原因です。

たとえばランニングの場合、とくに下り坂や雨の日に膝の外側が痛みやすい方は腸脛靭帯炎が疑われます。

日常的に体を動かしており膝関節周りが鍛えられている状態でも、練習量が増加したり靴を変えたりなどのタイミングで膝の外側が痛むケースも見られます。

また疲労回復ができていない状態で運動を続けることも腸脛靭帯炎が起こりやすい原因になるため、休息を取り入れつつ運動することもおすすめです。

柔軟性の不足

あまり日常的に運動しない方は膝関節周りの筋肉が弱く、腸脛靭帯の柔軟性がないため、長く走り続けることで膝に負荷がかかり痛みが出やすいことが原因の一つに挙げられます。

腸脛靭帯が固いと大腿骨の外側に擦れた際の摩擦抵抗が強くなり、短い運動時間でも痛みが発症しやすい傾向にあります。

柔軟性不足による痛みは、運動の前後に腸脛靭帯の柔軟性を高めるストレッチをおこなうことが予防・改善に効果的な方法の一つです。

内反膝(O脚)

内反膝はいわゆるO脚であり、太ももからすねにかけて内側に曲がっている状態を指します。

O脚は外側に体重がかかることが特徴で、腸脛靭帯が大腿骨の外側に擦れやすいため、通常よりも腸脛靭帯炎が起こりやすいことが原因の一つです。

O脚自体の原因は普段の立ち方や歩き方から、運動不足や姿勢の悪さまで幅広く影響します。

O脚は足首や足底に負担がかかりやすく、腸脛靭帯炎以外にも外反母趾になりやすいなど悪影響があるため、一度整形外科への受診を視野に入れることもおすすめです。

痛みを感じたら早めに整形外科を受診する

膝の外側に痛みを感じたら、まずは一旦運動をストップして安静にしましょう。

自身で腸脛靭帯炎が起こっているかチェックすることもできますが、整形外科ではレントゲンやMRIで痛みの原因を細かく探すため、早く治して運動を再開したい方は整形外科を受診しましょう。

腸脛靱帯炎(ランナー膝)の改善・治療法

腸脛靱帯炎の改善や治療は、腸脛靭帯の状態によって方法が異なります。

初期症状では安静にすることで痛みは引きますが、悪化すると手術しなければ治らないこともあります。

自身の状態に当てはめながら改善・治療法をチェックしましょう。

安静・休養

動かさなければ痛みがない場合は、ひとまず運動をストップさせて膝を曲げないよう安静にさせましょう。

初期症状であれば膝の外側を湿布などで冷却したり、消炎鎮痛剤を服用したりなどが効果のある治療法です。

O脚が原因と予想されるのであれば、テーピングやO脚の治療をおこなうことで膝の外側の痛みも軽減する可能性があります。

運動療法

痛みが強く出た場合は炎症部分への局所注射で痛みをおさえる方法もあり、その後はストレッチなどをおこなう運動療法に移ります。

腸脛靭帯の柔軟性を高めるストレッチをおこなうことで摩擦抵抗を下げ、運動しても炎症が起こさず再発しにくい膝にしていきます。

痛みがなくなれば運動を再開し、ストレッチや運動を継続することで腸脛靭帯の柔軟さを保てるでしょう。

手術治療

腸脛靭帯炎で手術治療に移行することは多くありませんが、運動療法でもなかなか改善せず痛みが続く場合は筋膜切開手術や腸脛靭帯延長手術も考えられます。

炎症が起こったまま運動を続けると悪化しやすく長期間の治療を要するため、膝の外側が痛みだしたらできるだけ安静にしたり、状態を見てストレッチしたりなど治療しましょう。

膝の外側が痛い時に自分でできるストレッチ

病院に行く前に自身ができることで改善したい方は、自宅でできる簡単なストレッチを試してみてください。

また次のストレッチは膝の外側に痛みが出たあとのみでなく、運動前におこなうことで予防・改善効果が期待できます。

ストレッチポールで腸脛靭帯を刺激する

ストレッチポールを使用して腸脛靭帯を刺激することで、緊張をほぐしつつ柔軟性を鍛えることができます。

床にストレッチポールを置いた状態で太ももの外側に置きそのまま上下に転がしながら動くことで、的確に腸脛靭帯に刺激が加わります。ストレッチポールは市販のもので問題ありません。ゆっくりと動かして緊張をほぐしましょう。

腸脛靭帯を伸ばす

道具の要らないストレッチとしては、腸脛靭帯を伸ばせる座り方がおすすめです。

まず脚を伸ばした状態で座り、片足をクロスさせて体育座りのように立てたあと、クロスさせている足を逆の手でおさえつつ体を後方へひねります。

たとえば右足を伸ばして左足を立ててクロスしている場合、曲げた左足を右手でおさえ、体は後方を向くように左にひねり、左手で後方を向いた体を支えます。

ポイントはストレッチ時に腸脛靭帯の伸びを意識することで、しっかり伸びている感覚を確かめながら反対側も忘れずにストレッチしましょう。

脚をクロスし上半身を倒す

立ったまま腸脛靭帯を伸ばす方法としては、まずは足をこぶし大ほど開き、クロスさせ立ちます。

両手は上にあげて、体のバランスが取れる態勢になりましょう。

その後上体をゆっくりと横にたおし、クロスさせている側の脚の方向へ上にあげた両手を伸ばします。

腸脛靭帯の伸びを感じたら、次は脚を反対側にクロスさせて同じようにストレッチして両足の腸脛靭帯を伸ばせます。

【ランキング】膝の外側の痛みには、専門クリニックがおすすめ

膝の外側の痛みを解消したい、不安だからとにかく誰かに相談したいという方は、下記で紹介しているクリニックを検討してみてください。無料相談も可能なので、気軽にWebから申し込んでみましょう。

1位:ひざ関節症クリニック

なかでも培養幹細胞治療は、痛みの軽減効果が医学論文で報告された経緯もあり世界から注目を集めています。メスを使用しない入院不要の治療メニューで、生活スタイルを維持して通院できる点も魅力です。

整形外科専門医が一人一人の症状を把握し、最適な治療プランを提案しているため「安心できる先生のもとで膝治療を受けたい」と考える方はぜひチェックしてみてください。

| 施術内容 | ヒアルロン酸注射、PRP-FD注射、培養幹細胞注射、APS再生治療 |

| 費用 | 初診:3,300円 MRI検査:8,000円~12,000円 |

| 拠点数 | 14拠点 |

| 診療時間 | 9:00~18:00 |

| 支払い方法 | 現金、クレジットカード、デビットカード |

2位:シン・整形外科(旧東京ひざクリニック)

膝の外側に痛みが生じてしまうと、ランニングや散歩などの有酸素運動を継続するのは難しいものです。

「慢性的なランナー膝の痛みを取り除きたい」「今の生活スタイルだと手術は受けられない」とお悩みの方は、膝治療に特化した

メジャーリーガーも採用するPRP治療を筆頭に、再生医療とリハビリを組み合わせた治療メソッドを受ければ、手術をせずに痛みの根本解決が期待できます。

土日診療による柔軟なスケジュール調整も可能なため、まずは無料相談から自身の症状を伝えてみましょう。

【参考】その他に考えられる疾患

膝の外側に痛みがあっても、腸脛靭帯ではなく別の疾患が原因で痛んでいる可能性もあります。

ただ腸脛靭帯炎でない別の疾患であるとしても、膝の外側の痛みは放置すると悪化しやすいため、早めに整形外科の受診をおすすめします。

外側半月板の損傷

大腿骨と脛骨の間にある半月板は、膝にかかる衝撃を吸収して正常に足を動かす役割を持つ軟骨で、片足に内側と外側の二つがあります。

半月板の損傷は主に激しいスポーツが原因となりますが、外側の半月板が損傷すると強い痛みが起こり、一定以上膝を曲げることが難しくなることもあります。

痛む場所は腸脛靭帯炎と同じ膝の外側であり判断しにくいですが、半月板の損傷は自然治癒しにくく手術治療になることも多いため、膝の強い痛みが改善しない場合は早めの受診を心がけましょう。

膝外側側副靭帯の損傷

膝外側側副靭帯は、大腿骨から膝のお皿を通り脛骨につながっている靭帯です。

膝から下が内側に入りすぎないよう抵抗している靭帯で、関節を必要以上に曲げず負担をかけないといった重要な役割があります。

膝外側側副靭帯は膝の内側から外側に向けた強い衝撃で損傷するため、ランニングやサイクリングなどの運動では起こりにくく、ラグビーや柔道など体に思わぬ方向から衝撃が加わるスポーツで損傷することが多いです。

交通事故でも起こりやすいため、脚に強い衝撃を受けてから膝が痛いという方は膝外側側副靭帯の損傷も疑われます。

変形性膝関節症

変形性膝関節症とは膝の軟骨がすり減ることにより起こる痛みであり、主に階段の昇り降りで痛みに気づきます。

変形性膝関節症の代表的な原因は加齢によるものであり、非常に多くの方が悩まされている疾患です。

女性に多く見られる症状ですが、歩くと膝にこわばりを感じたり膝が腫れていたりといった症状のある方は男女問わず変形性膝関節症が疑われます。

放置するとさらに軟骨が摩耗して痛みが強くなり、最終的には膝の軟骨や骨を人工関節に入れ替える手術治療が必要になることもあります。

変形性膝関節症も整形外科にて治療できるため、膝の外側が痛む場合はどの疾患かわからなくてもまず整形外科にかかることがおすすめです。

まとめ

膝の外側が痛む原因はさまざまですが、最近ランニングやサイクリングを始めたり、スポーツの練習量が増えた方は腸脛靭帯炎が疑われます。

腸脛靭帯炎の初期症状であればストレッチにより改善しますが、痛みが出たまま走り続けると悪化して治療期間も伸びてしまいます。

痛みが強いと別の疾患である可能性もあるため、早く治したい場合は整形外科に受診して原因を見つけ、適切な治療を受けましょう。

※本記事の情報は2022年12月時点のものです。

※本記事は公開・修正時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。キャンペーンを含む最新情報は各サービスの公式サイトよりご確認ください。

※本記事で紹介しているサービス・商品に関するお問い合わせは、サービス・商品元に直接お問い合わせください。