膝に水がたまって痛みを感じている方や、慢性的に悩んでいる方は多いのではないでしょうか。本記事では、膝の水を抜きたいときの効果的なストレッチ方法や手順について紹介します。

膝に水が溜まる状態とはそもそもどのような現象が起きているのか、膝に水が溜まる場合に考えられる原因疾患の一例、後半では膝の痛みにおすすめのクリニックも紹介しています。

ぜひ膝に痛みを抱えている方は本記事を参考にしてみてください。

膝に水が溜まるとは?

そもそも膝に水が溜まる状態とは、どのような現象が起きているのでしょうか?本章では、膝に水が溜まる基本的なメカニズムについて紹介します。

関節液の量が異常に増えた状態

膝に水がたまる直接的な原因は、関節液の量が異常に増えた点が挙げられます。関節液自体は健常者の膝にも常に体内で作られており、関節を滑らかに動かすための潤滑剤として活躍しています。

健常者の場合は常に関節液が作られつつも一定の量が保たれるよう吸収もされているため増えすぎることはありません。

しかし、半月板損傷をはじめとする関節の炎症によって、関節液が作られるスピードが異常に早くなる場合があります。そのため吸収が追いつかなくなり、結果として水が膝にたまるのです。

滑膜が働かなくなると水が溜まる

また、滑膜の働きが鈍くなった場合に水が溜まりやすくなります。滑膜とは関節内にある膜のことをさし、滑膜によって関節液は生成されています。

関節液は正常な場合関節軟骨の表面を覆う程度のわずかな量のみ生成されていれば問題ありません。しかし、半月板損傷や変形性膝関節症などの膝関節の炎症によって、滑膜が炎症に反応して過剰な関節液が生成されてしまいます。

滑膜の炎症が主な原因

上記で述べたとおり、関節液が過剰に生産されて膝に水がたまる原因は、滑膜に炎症が起きているためです。大きな炎症ではなくとも、繰り返しの動作によって小さな損傷が蓄積されるため結果的に水がたまる現象が慢性化する可能性があります。

膝の炎症によって軟骨や半月板周りの組織が削り取られ、削り取られた組織の一部の欠片が関節液の中に入り込み、結果的に滑膜を刺激します。そのため、滑膜に炎症が起きて関節液の過剰分泌が発生します。

膝に水が溜まる原因疾患

膝に水が溜まる原因として、膝関節の炎症による滑膜の働きが狂うことにあると紹介しました。

次は、膝に水が溜まる原因となる膝の疾患について紹介します。膝に水が溜まり困っている方は、次のいずれかの疾患を抱えている可能性があるためチェックしてみてください。

変形性膝関節症

1つ目に考えられる疾患は、変形性膝関節症です。変形性膝関節症とは、膝関節にある軟骨の質が悪化して少しずつすり減り、日常生活を送る中で痛みが発生する病気です。特に歩行時に痛みが出現する場合が多く、平坦な道を歩く際は平気でも階段や坂道がしんどい方も多いです。

また、膝が痛くて正座ができない場合も変形性膝関節症の可能性があります。休養を取れば痛みが回復される場合が多いですが、痛みを放置したまま日常生活を送り続けると平地の歩行の際も痛みを感じるリスクが高いです。そのため、早めに診断を受けて治療やリハビリを受ける必要があります。

半月板損傷

2つ目に考えられる疾患は、半月板損傷です。半月板損傷とは、膝関節内に存在する半月板に亀裂が生じたり欠けたりする症状です。年代は若年層から高齢者まで発祥する可能性があり、症状が悪化、慢性化した場合は変形性膝関節症を引き起こす場合もあります。

半月板を損傷した場合は、膝を曲げたり伸ばしたりする際に痛みや引っかかる違和感がある点が特徴です。症状が慢性化すると、膝に水がたまったり急に膝が動かなくなったりする(ロッキング)場合もあります。

リウマチ・痛風

3つ目に考えられる疾患は、リウマチ・痛風です。関節リウマチは関節の滑膜に対して自己免疫異常を引き起こすことによって、全身の関節に炎症を起こす病気です。

元々はウイルスや異物から体を守るための免疫反応ですが、あやまって自身の体を攻撃するために起き、軟骨や骨が壊されたり変形したりする場合もあります。

人工の約1%と発症率は少ないものの、関節が腫れたり複数箇所の関節が痛んだりする場合にはリウマチの可能性を疑うべきです。

靭帯損傷などの怪我

4つ目に考えられる疾患は、膝靭帯損傷などのケガです。スポーツや交通事故など大きな力が膝に加わった場合に膝の靭帯に炎症が起きる場合があります。強い衝撃を受ければ受けるほど複数の靭帯が損傷するリスクが高まります。

初期症状としては膝の痛みと可動域の制限が発生し、急性期を過ぎると腫れや可動域の制限は収まってくるものの、膝の不安定感などを感じる場合が大半です。不安定感を放置すると半月板損傷を引き起こすリスクが高まるため、早めの受診が結果を左右します。

自宅でできる!膝の水を抜きたいときのストレッチ方法・手順

次に、自宅でできる膝の水を抜きたいときのストレッチ方法と手順について紹介します。継続しておこなうと症状が改善される見込みがあるためぜひトライしてみてください。

ストレッチの前には準備運動

ストレッチをおこなう前に必ず準備運動をしましょう。いきなりストレッチをおこなうと体が驚いて新たな怪我につながるリスクもあります。

膝の前屈運動

ストレッチをおこなったら、膝の前屈運動をしましょう。前屈運動をおこなうと膝周りの筋肉を自然と伸ばせるため柔軟性が生まれます。

ストレッチは筋肉強化が目的ではなく、筋肉を伸ばしてほぐすことで関節を動きやすくするためです。そのため無理に前屈を頑張る必要はなく、あくまで筋肉をほぐすイメージで取り組みましょう。

膝の屈伸運動

膝の前屈運動が出来たら、次に膝の屈伸運動をおこないましょう。反動をつけて屈伸をすると膝関節へのダメージが大きくなるため、勢いではなく足の筋肉を使用してゆっくり屈伸運動する点がポイントです。膝周りの筋肉を使っていることを意識しながらゆっくりと静かに屈伸運動を繰り返します。

お尻のストレッチ

膝の屈伸運動が出来たら、次にお尻のストレッチをおこないましょう。膝の痛みなのにお尻のストレッチをするのかと疑問に思われる方も多いですが、お尻や股関節周りの筋力が低下している場合は、上下にある関節の腰や膝にストレスがかかりやすくなります。

そのため、お尻の大殿筋を柔軟にすることがポイントです。まず、椅子に座って片足を開いたら反対の足の上にのせます。そこから、体をゆっくり前屈させてお尻の筋肉の伸びを感じましょう。

痛みのない範囲でリラックスしておこなうことがポイントです。反対の足も同じく繰り返しましょう。

大腿四頭筋のストレッチ

お尻のストレッチが出来たら、大腿四頭筋のストレッチをおこないましょう。大腿四頭筋は膝関節を支える役割を持つ筋肉のため、大腿四頭筋の筋力が低下すると膝の痛みが起きやすくなります。

また、基礎代謝にダイレクトに響く筋肉でもあるため、基礎体温が下がり免疫力低下のリスクも生じる非常に大事な筋肉の一つです。

まず、うつ伏せに寝て片側の脚を膝から手前に曲げて、お尻に近づける状態をキープします。太ももの前側の伸びを感じつつ上半身は床にピッタリつけて、リラックスしながらストレッチをおこないましょう。

膝のお皿の血流改善ストレッチ

最後に、膝のお皿の血流改善をおこなうためのストレッチをおこないましょう。床に座って膝を伸ばしたら力を抜いてリラックスします。次に両手の親指で膝のお皿をゆっくり押して動かします。そして、親指でお皿周りを押しながら周りの靭帯や筋肉をほぐしたら完了です。

ストレッチ方法を5つ紹介しましたが、日頃膝の運動習慣がない方がいきなり長時間運動をおこなうと膝を炒めたり症状を悪化させたりするリスクがあります。今回紹介したストレッチの1種類のみでも構わないため、出来そうなストレッチをトライしてみてください。

ストレッチ以外の効果的なケア

膝のストレッチ方法を複数紹介しましたが、ストレッチ以外の効果的なケアについても紹介します。

軽度のウォーキング

1つ目は軽度のウォーキングです。いきなり運動をすると膝や関節がダメージを受けるリスクがありますが、ウォーキングの場合は体力や年齢に関係なく運動が可能です。1日15分~30分のウォーキングを週3日でも十分変化があるためぜひトライしてみましょう。

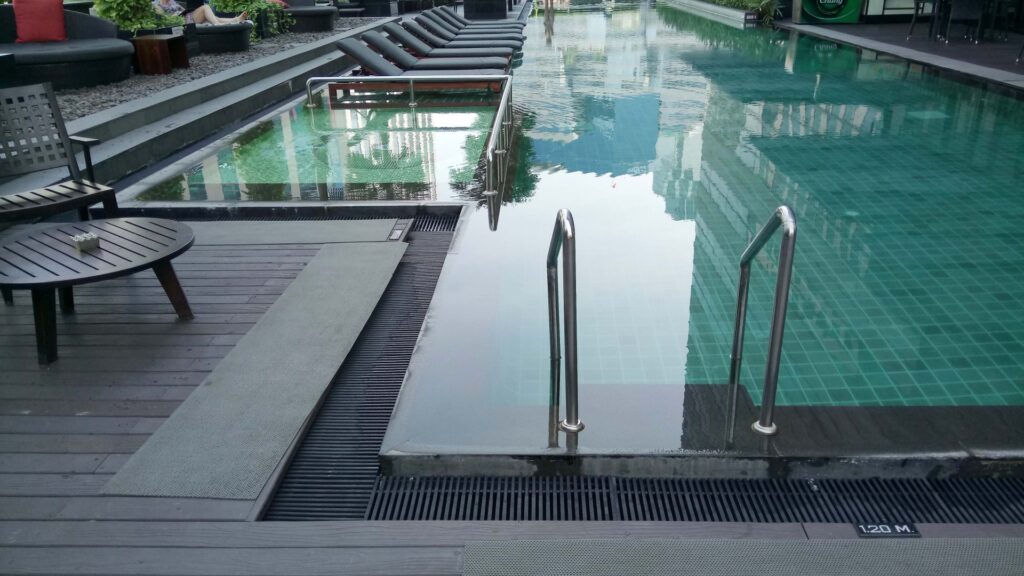

水中ウォーキング

2つ目は水中ウォーキングです。普通のウォーキングと比較して水中には浮力が発生するため関節や筋肉への負担が軽減され、軽い運動でも十分に筋肉を動かせます。また水の抵抗があるため、緩やかな運動な反面日常生活で使用しない筋肉も動かせるためおすすめのセルフケアです。

サポーター

3つ目はサポーターです。サポーターは、膝の関節の動きを最小限に抑えるため、ストレスを最小限におさえて関節を安定させます。また、保温効果も期待できるため痛みの軽減にもつながるメリットがあります。

セルフケアをする際の注意点

セルフケア方法についてさまざまな方法を紹介しましたが、セルフケアをする際の注意点について紹介します。

変形性膝関節症などの疾患の場合は温める

変形性膝関節症などの疾患の場合は、患部を冷やさずに温めましょう。慢性的な症状の場合は温めることで血行が良くなり筋肉がほぐれるため痛みや症状が楽になるためです。

膝に負担がかかる激しい運動はしない

膝に負担がかかる激しい運動は控えましょう。張り切って無理のあるセルフケアをおこなうと悪化する可能性があります。1つずつ様子をみながら膝に負担がないセルフケアをおこないましょう。

【ランキング】膝に痛みがある場合は病院・クリニックを受診しよう!

前半では膝の水を抜きたい場合のストレッチや手順について紹介しましたが、膝に痛みがある場合は迷わず病院やクリニックの受診をしましょう。

膝の痛みが悪化した場合は、最悪の場合手術が必要になったり、歩行困難に陥ったりするリスクもあります。日常生活に大きな支障がでるため、膝に痛みを感じている場合は無理や我慢をせずに整形外科やクリニックにて診察してもらいましょう。

1位:ひざ関節症クリニック

また、公式LINEでは、膝の痛みや炎症に効果があるトレーニング動画が提供されています。膝の痛みを感じている方は、ぜひ友だち追加して自宅トレーニングをおこないましょう。

| 施術内容 | ヒアルロン酸注射、PRP-FD注射、培養幹細胞注射、APS再生治療 |

| 費用 | 初診:3,300円 MRI検査:8,000円~12,000円 |

| 拠点数 | 14拠点 |

| 診療時間 | 9:00~18:00 |

| 支払い方法 | 現金、クレジットカード、デビットカード |

2位:シン・整形外科(旧東京ひざクリニック)

膝に水が溜まっている場合は、変形性膝関節症や靭帯損傷などの膝疾患を発症している可能性が疑われます。症状が悪化する前に、再生医療に特化したシン・整形外科(旧東京ひざクリニック)で、痛みの根本解決を目指しましょう。

とくに、成長因子を2倍の濃度に高めた「PRP-FD治療」は、痛みの軽減とともに、組織修復や間接変形の遅延効果が見込める最先端の治療法です。

専門スタッフによるリハビリメニューで痛みの再発防止へ向けた健康的な体づくりもおこなえるため、気軽に無料相談をとおして自身の症状を伝えてみてください。

3位:東京神田整形外科クリニック

| 治療メニュー | 膝の痛み全般(保険医療)、再生医療(自費医療) |

| 料金 | ヒアルロン酸注射:約570円 ステロイド注射:約390円 理学療法リハビリ:約555円(20分)約1,110円(40分) |

| 全国院数 | 当院のみ |

| 保証内容 | ― |

| 初回カウンセリング | ― |

| 電話番号 | 03-5295-2020 (休診日:木曜・日曜・祝日) |

| クリニックの特徴 | 200平米を超える充実したリハビリ設備 幹細胞治療ブロンズパートナー認定 |

東京神田整形外科クリニックは、学会認定専門医による診療をおこなう整形外科クリニックです。院長は膝の再生医療を専門に扱っています。都内では珍しい200平米を超える広々としたリハビリ室があるため、理学療法士による良質なリハビリを受けられる点がメリットです。

4位:リペアセルクリニック

| 治療メニュー | 幹細胞療法、PRP療法などの再生医療 |

| 料金 | 初診料:3,300円 幹細胞治療(膝関節) 2,500万個:1,320,000円/5,000万個:1,540,000円/1億個:1,980,000円 PRP(局所・関節内注射):165,000円/1回 リハビリテーション:5,500円/30分 11,000円/60分 |

| 全国院数 | 2拠点(東京、大阪) |

| 保証内容 | ― |

| 初回カウンセリング | あり(オンライン) |

| 電話番号 | 0120-706-313(10:00~18:00) |

| クリニックの特徴 | 2,000例の症例をもつ再生医療専門クリニック Amazon kindleにて人工関節の再生医療書籍出版、8部門1位獲得 |

リペアセルクリニックは、東京と大阪に展開されている再生療法をメインとしたクリニックです。

2,000例を超える症例を持つ実績や、院長がAmazon kindleにて出版した人工関節の再生医療書籍は8部門で1位を獲得するなど、再生医療に特化しています。膝の慢性的な痛みに悩まされている方におすすめのクリニックです。

まとめ

今回は、膝の水を抜きたいときの効果的なストレッチ方法や手順について紹介しました。膝に水がたまる原因は膝関節の炎症による作用です。

そのため、膝に水が溜まっている方は放置せず必ずクリニックで一度診療してもらいましょう。オンラインカウンセリングが受けられるクリニックも増えているため、気軽に相談できます。

ぜひ早めの診断と治療をおこない、膝の症状を改善しましょう。

※本記事は2022年11月時点の情報です。

※本記事は公開・修正時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。キャンペーンを含む最新情報は各サービスの公式サイトよりご確認ください。

※本記事で紹介しているサービス・商品に関するお問い合わせは、サービス・商品元に直接お問い合わせください。